第1章 総則

- (目的)

-

第1条 この就業規則(以下「規則」という)は、株式会社H4パート従業員及び有期契約従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。 2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。 3 労働条件の変更については、雇用契約により別途合意する場合を除き本規則(同附属規則等も含む)の変更によるものとする。

- (定義)

-

第2条 この規則においてパート従業員とは、一般従業員と比較して、1週間の所定労働時間が短い者をいう。 2 この規則において有期契約従業員とは、会社と期間の定めのある労働契約を締結している者をいう。 3 この規則においてパート・有期契約従業員とは、パート従業員及び有期契約従業員をいう。 4 一般従業員、派遣社員などの従業員はそれぞれの職種ごとに定める。

- (規則の遵守)

-

第3条 会社及びパート・有期契約従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当たらなければならない。

第2章 採用、異動等

- (採用)

-

第4条 会社は、パート・有期契約従業員の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採用する。

- (労働契約の期間)

-

第5条 会社は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、3年(満60歳以上の者との契約については5年)の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮のうえ各人別に決定し、別紙の労働条件通知書で示すものとする。 2 前項の契約に際しては、前項の労働条件通知書に契約更新の有無及び契約更新の判断基準を記載するものとする。 3 会社は、第1項により有期の労働契約を締結した者について、その契約を更新しないこととするときは、少なくとも30日前までに予告するものとする。 4 前項の場合において、当該パート・有期契約従業員が、雇止めの予告後に雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。雇止めの後においても同様とする。

- (外国人労働者の在留期限・雇用期間)

-

第5条の2 外国人パート・有期契約従業員については、雇用契約期間にかかわらず、就労可能な在留期間が満期となり、在留期間更新が認められなかったときは、当該在留期間の満期をもって雇用契約を終了とする。 2 ただし、在留期間の満期日までに外国人パート・有期契約従業員が適正に入国管理局に在留期間の更新を申請し、受理された場合で、会社が必要と判断した場合は、在留期間の更新の可否が決定する日又は従前の在留期間の満期の日から二ヶ月を経過する日のいずれかの早い日を限度として雇用契約を継続することがある。

- (労働条件の明示)

-

第6条 会社は、パート・有期契約従業員の労働契約の締結に際しては、別紙の労働条件通知書又は就労条件明示書を交付して労働条件を明示するものとする。

- (採用時の提出書類)

-

第7条 パート・有期契約従業員として採用された者は、次の書類を雇用開始日から14日以内に提出しなければならない。 - (1)履歴書

- (2)扶養控除申告書

- (3)住民票記載事項の証明書

- (4)個人番号確認書類

-

ア 番号確認

個人番号カード(裏面)の写し、通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票の写し - イ 身元確認

個人番号カード(表面)の写し又は運転免許証、運転経歴証明書若しくは旅券等(番号法施行規則第1条 第1項第1号に規定する書類)の写し

-

ア 番号確認

- (5)在留カードの写し

- (6)前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証及び源泉徴収票

- (7)健康診断書(実施日から3ケ月以内のもの)

- (8)その他会社が指定するもの

2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。 3 提出期限までに上記の必要書類を提出しない場合又は提出した書類に虚偽等が見受けられた場合は、採用を取り消すことがある。 4 業務上必要であると会社が認めた場合は、雇用開始後であっても上記以外の書類について提出を求めることがある。なおパート・有期契約従業員は、それを拒むことはできない。

- (試用期間)

-

第8条 新たに採用した者については、採用の日から最長3ケ月間を試用期間とする。 2 試用期間中に労働者として不適格と認められた者は、解雇することがある。 3 試用期間は、勤続年数に通算する。

- (人事異動)

-

第9条 会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対しての就業する場所及び従事する業務の変更、又は出向を命じることができる。 2 前項の場合、勤務時間や賃金等に関して、就業する場所、従事する業務により変更する場合がありうる。 3 就業する場所の変更は自宅から片道2時間の範囲内とする。 4 前項の場合、労働者は正当な理由がある場合を除き、これを拒むことができない。

- (休職)

-

第10条 労働者が次の各号の一つに該当した場合は休職とする。 - (1)自己欠勤が引続き1ケ月以上にわたる場合

- (2)業務外の傷病による欠勤が1ケ月以上にわたる場合

- (3)国会議員、都道府県会議員、その他地方公共団体の公務員に就業した場合

- (4)前各号の他、特別の事情があって休職させることを必要と認めた場合

- (休職期間)

-

第11条 休職期間は次のとおりとする。(期間は暦日とする) - (1)前条第1号の場合 1ケ月

- (2)前条第2号の場合 3ケ月

- (3)前号以外の場合 必要期間

2 前項の(1)(2)は勤続1年以上の者に限る。 3 休職を命ぜられた労働者は、労働者として身分は保有するが、職務には従事しない。休職を命ぜられた労働者の休職期間中の給与は支給しない。 4 休職期間は、勤続年数に通算しない。 5 休職期間が満了しても、なお復職が困難な場合は、休職の期間の満了をもって自然退職とする。

- (復職)

-

第12条 休職になった者は、休職期間中又は休職期間満了のときに理由を述べ復職を願い出ることができる。ただし、復職を願い出る場合は、医師の診断書又はその他勤務に支障がないことを証する証明書を提出しなければならない。 2 前項の証明書を提出した場合であっても、会社が指定する医師の受診または専門家による面談を命じることがある。 3 会社は、休職者から提出され診断書を精査したうえで、不明な点がある場合は再度診断書の提出を求め、また労働者の主治医に照会を行うことがある。 4 会社は、前各号のほかに復職の可否を判断する為に必要と思われることがあれば実施する。 5 労働者は、前各号を遵守し、会社に誠実に協力しなければならない。労働者からの協力が得られない場合、復職は困難と判断する。 6 休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。 7 復帰後、1ケ月以内に同一の理由によって再び正常な就労が困難になったときは、休職は連続しているものとみなす。

第3章 服務規律

- (服務)

-

第13条 労働者は、業務の正常な運営を図るため、会社の指示命令を守り、誠実に服務を遂行するとともに、職場の秩序の保持に努めなければならない。

- (遵守事項)

-

第14条 労働者は、次の事項を守らなければならない。 - (1)勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。

- (2)許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。

- (3)職務に関連して自己の利益を図り、会社の施設を私用に供し、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと。

- (4)会社の名誉や信用を傷つける行為をしないこと。

- (5)在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏らさないこと。

- (6)許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。

- (7)性的な言動によって他の労働者に不利益を与えたり、就業環境を害さないこと。

- (8)その他酒気を帯びて就業するなど労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

- (9)本就業規則を遵守すること。

- (職場のパワーハラスメントの禁止)

-

第15条 職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。

- (セクシュアルハラスメントの禁止)

-

第16条 性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。

- (妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止)

-

第17条 妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。

- (その他あらゆるハラスメントの禁止)

-

第18条 第15条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動によるものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。

- (個人情報保護)

-

第19条 労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。 2 労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

- (始業及び終業時刻の記録)

-

第20条 労働者は、出退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカード、若しくは日報に自ら記録しなければならない。

- (遅刻、早退、欠勤等)

-

第21条 労働者は遅刻、早退及び欠勤若しくは勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を得なければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。 2 前項の場合は、原則として不就労分に対する賃金は控除する。 3 傷病のため欠勤が引き続き4日以上に及ぶときは医師の診断書を提出しなければならない。 4 労働者は会社に対し無断にて遅刻、欠勤、早退をした場合、一日の平均賃金の半額、または1回の賃金支払期における賃金総額の10分の1までの額を減給とする。また、労働者が会社に対して退社の意思を示さず、無断にて2週間以上欠勤を続けた場合も同様の減給とする。

第4章 労働時間、休憩及び休日

- (労働時間及び休憩時間)

-

第22条 労働者の始業・就業の時刻及び休憩時間は、1日8時間以内とし、基本となる始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとし、労働契約を結ぶときに各人別に定める。 始業、終業時間 始業 午前9時00分、終業 午後6時00分 休憩時間 午前12時00分~午後時00分(1時間) 2 前項の規定にかかわらず、会社は、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。により変更することがある。 3 会社は、業務の都合により時間外労働・休日労働に関する労使協定に定める範囲内において、時間外又は休日に労働させることがある。

- (1ヶ月単位の変形労働時間制)

-

第22条の2 会社は労働基準法第32条の2の定めるところにより、原則として、毎月1日を起算日とした1ヶ月以内単位の変形労働時間制を採用することがある。この場合、所定労働時間は1ヶ月以内で定めた変形期間を平均し、1週間あたり週法定労働時間を超えない範囲とし、特定の週又は日における労働時間、始業及び終業時刻は、就業する場所の就労形態を勘案して各人別に決定し、別紙の労働条件通知書で明示した条件による。 2 各日・各週の所定労働時間、始業・終業の時刻は、シフト表等によって決定し、前月の末日までに通知する。 3 業務の都合により、事前に労働者に通知し、前項の就業時間を繰り上げ、又は繰り下げて変更し、又は休日に就業の必要がある場合には、当該週の開始前に通知し、ほかの曜日と振替変更して就業を命ずることがある。 4 前第1項の起算日は、就業する場所の制度その他の事情を勘案して、変更することがある。

- (その他の変形労働時間制)

-

第22条の3 会社は、労働基準法第32条4の定めるところにより、労使協定で定めた期間単位の変形労働時間制を採用することがある。 2 前項に定める変形労働時間制を採用する場合は、労使協定により、対象となる労働者の範囲、対象期間、対象期間における労働日、及びその労働日毎の労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。ただし、育児を行う者、介護を行う者、その他特別の配慮を要する者から請求があったときは、この限りではない。

- (裁量労働時間制)

-

第22条の4 就業する場所の就労形態を勘案し、業務の性質上、その遂行方法を、労働者の裁量に委ねるのが適切であると会社が判断する時は、労使協定で定めた裁量労働時間制を採用し、会社は、労働者の裁量によって労働させ、個別の雇用契約により定める所定就業時間を労働したものとみなすことがある。裁量労働の具体的内容は、裁量労働に関する協定ならびに別に定める規定による。

- (休日)

-

第23条 労働者には、少なくとも週1日または4週に4日の休日(法定休日)を与えるものとし、各人毎に個別の雇用契約に定めるものとする。 2 会社は、業務上必要とする場合には、事前に前条の休日を各人毎に他の日に振り替えることがある。休日を振り替えた時は、その日を休日とし、従来の休日は通常の勤務日とする。

- (時間外及び休日労働)

-

第24条 業務の都合により、第22条1項の所定労働時間を超え、又は第23条1項の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は、労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結し、これを所轄の労働監督署に届け出るものとする。

第5章 休暇等

- (年次有給休暇)

-

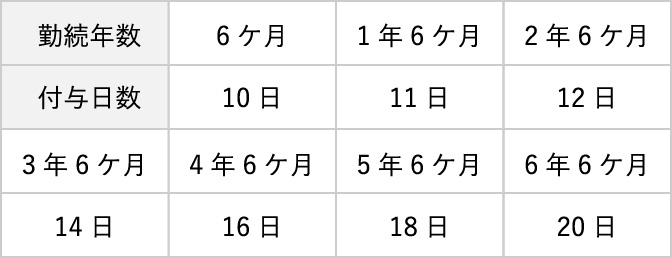

第25条 各年次毎に所定労働日の出勤した労働者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

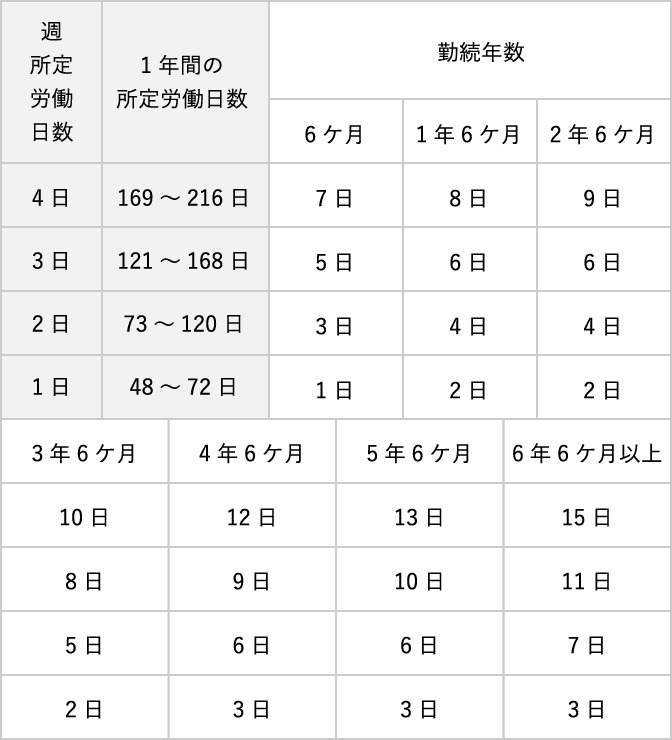

勤続年数 6ケ月 1年6ケ月 2年6ケ月 3年6ケ月 4年6ケ月 5年6ケ月 6年6ケ月 付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定

労働日数1年間の

所定労働日数勤続年数 6ケ月 1年6ケ月 2年6ケ月 3年6ケ月 4年6ケ月 5年6ケ月 6年6ケ月以上 4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日 3 労働者は、年次有給休暇を取得しようとするときは、14日前までにあらかじめ時季を指定して日単位で請求するものとし、当日の請求は認めない。また、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、労働者の指定した時季を変更することがある。 4 勤続年数が1年6ヵ月以降の起算日は、登録後初めて就業した日の属する月の1日とする。 5 前項の規定にかかわらず、労働者の過半数代表者との書面による労使協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることができる。 6 第1項及び第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第5項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。 7 前項の起算日、勤務日数、勤続年数は未就労期間が連続して1ヶ月に達した時は、一旦消滅し、次の就労日を基に改めて起算日と勤続年数を設定し直し、以後も同様とする。 8 年次有給休暇の有効期間は2年間とする。ただし、登録を取り消された場合又は未就労期間が1ヶ月に達した場合は以降、無効となる。 9 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に限り繰り越される。

- (特別休暇)

-

第26条 労働者が次の各号に該当するときは、特別休暇を与える。ただし、その旨所属長に申し出なければならない。 - (1)労働者が結婚するとき 5日

- (2)配偶者が出産するとき 1日

- (3)子女が結婚するとき 1日

- (4)父母(養継父母含)、配偶者、子(養子含)が死亡したとき 2日

- (5)祖父母、兄弟、配偶者の父母が死亡したとき 1日

- (6)前項(4)(5)で喪主の場合は、1日を加算する。

- (7)その他特にやむを得ない事情があると会社が認めたときは、その都度会社が期間を決定する。

2 前項は無給とする。

- (育児休業)

-

第27条 育児のために休業することを希望する従業員(日雇従業員を除く)であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる - (1)入社1年以上であること

- (2)子が1歳6ヶ月(本条第4項の申出にあっては2歳)になるまでに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

2 配偶者が従業員と同じ日から又は従業員より先に育児休業をしている場合、従業員は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。 3 次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。 - (1)従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること

- (2)次のいずれかの事情があること

- (ア)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合

- (イ)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

4 次のいずれにも該当する従業員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について、育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6ヶ月誕生日応当日とする。 - (1)従業員又は配偶者が子の1歳6ヶ月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること

- (2)次のいずれかの事情があること

- (ア)保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合

- (イ)従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

5 育児休業をすることを希望する従業員は、原則として、育児休業を開始しようとする日の1ヶ月前(3及び4に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。 6 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていない従業員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。 - (1)第1項に基づく休業をした者が第3項又は第4項に基づく休業の申出をしようとする場合又は第3項に基づく休業をした者が第4項に基づく休業の申出をしようとする場合

- (2)配偶者の死亡等特別の事情がある場合

7 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。

- (介護休業)

-

第28条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、申出により、介護を必要とする家族1人につき、通算93日までの範囲内で3回を上限として介護休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、介護休業をすることができる。 - (1)入社1年以上であること

- (2)介護休業開始予定日から93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

2 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。 - (1)配偶者

- (2)父母

- (3)子

- (4)配偶者の父母

- (5)祖父母、兄弟姉妹又は孫

- (6)上記以外の家族で会社が認めた者

3 介護休業をすることを希望する従業員は、原則として、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。 4 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。

- (子の看護休暇)

-

第29条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第25条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。 2 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

- (介護休暇)

-

第30条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第25条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。 2 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することができる。

- (育児・介護のための所定外労働の制限)

-

第31条 3歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。 2 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヶ月前までに育児・介護のための所定外労働制限申出書を人事担当者に提出するものとする。

- (育児・介護のための時間外労働の制限)

-

第32条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規則第22条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。 2 前項にかかわらず、次の1から3のいずれかに該当する従業員は育児のための時間外労働の制限及び介護のための時間外労働の制限を申し出ることができない。 - (1)日雇従業員

- (2)入社1年未満の従業員

- (3)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書を人事担当者に提出するものとする。

- (育児・介護のための深夜業の制限)

-

第33条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規則第22条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。 2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員は深夜業の制限を申し出ることができない。 - (1)日雇従業員

- (2)入社1年未満の従業員

- (3)申出に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員

- (ア)深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること

- (イ)心身の状況が申出に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること

- (ウ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でなく、かつ産後8週間以内でない者であること

- (4)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

- (5)所定労働時間の全部が深夜にある従業員

3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上6ヶ月以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1ヶ月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を人事担当者に提出するものとする。

- (育児短時間勤務)

-

第34条 3歳に満たない子を養育する従業員は、申し出ることにより、就業規則第22条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員は更に別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。) 2 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。 - (1)日雇従業員

- (2)1日の所定労働時間が6時間以下である従業員

3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の1ヶ月前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。

- (介護短時間勤務)

-

第35条 要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、申し出ることにより、就業規則第22条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。所定労働時間を午前9時から午後4時まで(うち休憩時間は、午前12時から午後1時までの1時間とする。)の6時間とする。 2 前項にかかわらず、日雇従業員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。 3 介護のための短時間勤務をしようとする者は、利用開始の日から3年の間で2回までの範囲内で、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、短時間勤務申出書により人事担当者に申し出なければならない。

- (給与等の取扱い)

-

第36条 基本給その他の月ごとに支払われる給与の取扱いは次のとおりとする。 - (1)育児・介護休業をした期間については、支給しない

- (2)第29条及び第30条の制度の適用を受けた日又は時間については、無給とする

- (3)第33条、第34条及び第35条の制度の適用を受けた期間については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。

- (法令との関係)

-

第37条 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、時間外労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務並びに介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

- (裁判員等のための休暇)

-

第38条 派遣社員が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合には、次のとおり休暇を与える。 - 裁判員又は補充裁判員となった場合 必要な日数

- 裁判員候補者となった場合 必要な時間

2 前項は無給とする。

第6章 賃金

- (給与)

-

第39条 賃金は時給とし、毎月1日から月末までを計算期間とする。ただし、休日、休憩時間、欠勤、遅刻、早退等により不就労の場合には、その日又はその時間の賃金は無給とする。 2 賃金の支払いは当月末日締め分を翌月末日払いとする。支払に当たっては、所得税等法令に定められたもの及び賃金控除に関する協定書に基づいて控除し、労働者の指定する銀行その他金融機関の口座への振込によって行う。ただし、口座振り込みの場合に支給日が銀行その他の金融機関の休日に当たるときは、その前日に振り込むものとする。 3 1日8時間又は1週40時間を超えて労働させた場合は、2割5分増しの賃金を支払う。 4 法定休日(1週につき1日又は4週を通じて4日)に労働させた場合は3割5分増しの賃金を支払う。 5 変形労働時間制を採用した場合で、労働基準法の定めるところによる時間外労働をさせた場合は、2割5分増しの賃金を支払う。 6 深夜(午後10時から午前5時)に労働させた場合は、2割5分増しの賃金を支払う。

- (通勤手当)

-

第40条 労働者の通勤手当は通勤に要する実費相当額を支給する。ただし、2キロ以内の徒歩圏内から通勤する対象労働者には通勤手当は支給しない。 2 自転車や徒歩等で通勤する対象労働者には通勤手当は支給しない。 3 自走で出勤する対象労働者には自宅から就業する場所までの往復距離に対し1kmあたり12円に出勤日数をかけた賃金を支給する。

- (昇降給)

-

第41条 会社は、社会・経済情勢の変化、又は業務内容の変更等により賃金の見直しを行う必要があると認めた場合には労働者の賃金の昇給又は降給等の改定を行うことがある。

- (賞与)

-

第42条 パート・有期契約従業員は生産効率及び目標値に対する責任を負っておらず、当該目標値を達成していない場合にも、待遇上の不利益を課されていないこととの見合いの範囲内で、賞与は支給しない。

- (退職手当)

-

第43条 パート・有期契約従業員の退職金は支給しない。

第7章 退職及び解雇

- (退職)

-

第44条 前条に定めるもののほか労働者が次のいずれかに該当するときは退職とする。 - (1)死亡したとき

- (2)やむを得ない事由により退職を願い出て会社がこれを承認したとき

- (3)会社の都合により正当な理由があるとき

- (4)休職期間が満了したとき

- (5)期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき

- (6)所在不明及び音信不通となり、その期間が14日以上に達したとき

- (7)外国人労働者の就労可能な在留期間の満期が到来したとき

- (8)その他退職事由が発生したとき

- (9)正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び出勤の督促に応じないとき

2 労働者が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも1ケ月前までに書面で申し出なければならない。 3 退職する者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。 4 退職する者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。

- (就業の禁止・退場)

-

第45条 労働者が次の各号のいずれかに該当するときは、会社は当該事由が消滅したと認める時まで就業を禁止し、又は職場から退場させることがある。 - (1)職場において風紀若しくは秩序を乱したとき、又はその恐れがあるとき。

- (2)就業する場所または会社の業務を妨害し、又はその恐れがあるとき。

- (3)職場において、頻繁に私語を繰り返し他の労働者、役員の業務遂行の妨げになるとき、又はその恐れがあるとき。

- (4)就業する場所又は会社の命令に従わず、業務遂行を拒否するとき。若しくは、他の労働者の業務遂行の妨げになるとき。

- (5)就業する場所又は会社の社風を著しく逸脱する服装、その他酒気帯び、又は非合法薬物を服用する等、勤務するにふさわしくない状況のとき。

- (6)業務遂行に必要としない危険、若しくは有害な物を所持しているとき、又は、会社が持ち込みを承認しない物品等を職場に持ち込んだ、若しくは持ち込もうとしたとき。

- (7)第37条の定めに反する行為があった時、若しくは第38条のいずれかに該当するとき、又はその恐れがあるとき。

- (8)会社の許可なく業務外の事由により職場等に入場しようとするとき、又は終業後退場しないとき。

- (9)その他前各号に準ずる、就業の禁止又は退場を命じることを相当とする事由があるとき。

2 前項の就業禁止期間中及び退場後の雇用契約期間の残期間は無給とする。

- (安全衛生上の就業禁止)

-

第46条 会社は、下記のいずれかに該当する労働者の就業を禁止する。 - (1)病毒伝播の恐れがある伝染病、感染病の疾病にかかった者、国等から検診受診の勧告を受けた者、又は入院勧告を受けた者

- (2)精神障害の為、自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼす恐れのある者

- (3)就業によって症状悪化の恐れのある者

- (4)感染症の疑いのある場合、及びその他感染病伝播地域への渡航者で、国等の要請措置に基づく場合

- (5)前各号に相当する事由がある場合

2 前項の就業禁止期間中は無給とする。ただし、第5号の場合については、無給とするか、賃金を支払うかについては、その都度会社が定めるものとし、また賃金を支払う場合であっても、労働基準法第12条に基づき算出された平均賃金の60%相当額とする。

- (服務事項・禁止事項)

-

第47条 労働者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 - (1)常に健康に留意し、清潔感のある態度をもって誠実に勤務する事。

- (2)就業する場所または、会社の業務を妨害してはならない。

- (3)出退勤・遅刻・早退に際しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行う事。

- (4)始業時刻には、直ちに就業できる状況にある事。

- (5)就業時間中に業務外の行為はしない事。

- (6)就業時刻前に退勤の準備をしない事。

- (7)所定終業時刻以降は、承認又は指示を受けたときを除き速やかに退勤する事。

- (8)就業中は、私語を慎む事。

- (9)就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等マナーの保持に努める事。

- (10)品位、人格を保ち、挨拶、言葉づかいに十分に配慮する事。

- (11)会社の承認を得ずに日常携行品以外の私物を職場に持ち込まない事。

- (12)職場の整理整頓に努め、退出するときは、後片づけをする事。

- (13)職場の立ち入り禁止区域に入らない事、また、職場に第三者を入場させない事。

- (14)就業中は、勝手に職場を離れたり、私用面会、私用電話をしない事。

- (15)定められた届出、手続を怠らない、若しくは偽らない事。

- (16)無断の欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由の有無にかかわらず皆無である事。

- (17)職場において口論やけんか、その他のトラブルを起こさない様万全を期す事。

- (18)刑罰法規にふれる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ、又は風紀を乱さない事。

- (19)会社、就業する場所及び協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を、私的に流用、使用、着服したり、隠匿したりしない事。

- (20)会社が定める「機密情報保持規定」の各事項を遵守し、在籍中はもとより、解雇又は退職後といえども、会社、就業する場所及び、協力関係企業に関する機密及びその他の一切の情報を他に漏らさない事。

- (21)会社、就業する場所及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しない事。

- (22)業務遂行上の権限を越えた事を行ったり、又は業務遂行上の権限を濫用したりしない事。

- (23)会社又は就業する場所の社内及び施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、著名運動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行わない事。

- (24)会社の役員・社員・労働者、又は取引先・顧客の役員・社員に対し、政治、宗教、連鎖販売取引等の勧誘を行わない事。

- (25)会社、就業する場所並びに協力関係企業及びそれらに属する個人を中傷、誹謗したり、不利益を与えるような事実の歪曲を行い、または虚偽の事実を陳述、若しくは流布したりしない事。

- (26)職場又はこれに準じる場所において、労働者等に対して、相手方の望まない性的言動により当該労働者に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行わない事。

- (27)職場等において、労働者等に対して、職務上の地位や人間関係等の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える、若しくは就業環境を悪化させる行為、又はストーカー行為を行わない事。

- (28)職場等において、風紀を乱し、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わない事。

- (29)会社の役員・社員・労働者間で金銭の貸借を行わない事。

- (30)職場等において、労働者等に産前・産後休業その他妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動、若しくは妊娠したこと、出産したこと、その他の妊娠又は出産に関する事由であって関係法令で定めるものに関する言動によって当該の労働者等の職場環境を害さない事。

- (31)会社が法令に基づき調査を求められる事項につき実施する調査に協力する事。

- (32)会社から特定個人上の掲示を求められた場合は、必要な本人確認書類とともに速やかに提示する事。また、扶養家族に変更があった場合、又はマイナンバーに変更があった場合には、速やかに会社に報告し必要な情報を提示する事。

- (33)その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしない事。

2 前項の服務事項又は禁止事項のいずれかに違反した場合は、懲戒、解雇事由となり、同時にスタッフの登録を取り消す。

- (解雇)

-

第48条 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。 - (1)勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務に転換できない等、就業に適さないと認めたとき

- (2)勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得えないと認めたとき

- (3)業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受け取ることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む)

- (4)精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により業務に堪えられないと認めたとき

- (5)試用期間中又は試用期間満了時までに労働者として不適格であると認めたとき

- (6)会社の指示命令に従わないとき、又は業務上の義務に背いたとき。

- (7)業務上の怠慢、業務遂行上の権限の逸脱、濫用等により、会社に不都合、不利益、若しくは損害を生じさせたとき。

- (8)業務上不正、又は不法行為があったとき。

- (9)業務上、業務外を問わず、窃盗、横領、傷害、詐欺等の刑法犯又は刑事罰に該当する行為があったとき。

- (10)業務上、業務外を問わず、酒気帯び又は飲酒運転を行い、刑事処分又は行政処分を受けるに該当する行為があったとき。

- (11)賭博、風紀紊乱等により職場等の規律秩序を乱したとき、又は他の労働者に悪影響を及ぼしたとき。

- (12)登録時又は採用時に、登録条件又は採用条件の要素となる経歴、職歴、職能、資格、賞罰、健康状態等を詐称し、あるいは秘匿していたとき。

- (13)人事労務管理上、指揮命令監督上、必要となる事項について、虚偽の申告又は届出若しくは報告を怠ったとき。

- (14)会社に対して、暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団関係者その他交易に反する行為をなす者、暴力団等反社会的勢力でない旨の表明、又は暴力団等反社会的勢力と関係を持たない旨の誓約を拒んだとき。

- (15)暴力団等反社会的勢力であることを会社に報告しなかったとき、又は、暴力団等反社会的勢力ではない旨を会社に表明後、虚偽であることが判明したとき。

- (16)懲戒解雇事由に該当する事実があると認めるとき。

- (17)事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき。

- (18)事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難となったとき。

- (19)その他前各号に準ずるやむをえない事情があったとき。

- (20)懲戒は当事者のほか、教唆し若しくは幇助した者、共謀した者もその対象とする。

- (21)前各号に準ずる違反があったとき。

2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の承認を受けて第39条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は、この限りではない。 - (1)日々雇い入れられる労働者(1ケ月を超えて引続き雇用された者を除く)

- (2)2ケ月以内の期間を定めて使用する労働者(その期間を超えて引続き雇用された者を除く)

- (3)試用期間中の労働者(14日を超えて引続き雇用された者を除く)

3 第1項の規定による労働者の解雇に際し、当該労働者から請求があった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

- (懲戒の種類)

-

第49条 前条各号に該当する場合に適用する懲戒の種類は、次の各号の通りとする。ただし、懲戒事由によっては次の二以上を併せて行うことがある。またけん責・減給・出場停止に際し始末書を徴求することがある。 (1) けん責

将来を戒める(2) 減給

1回の減額を平均賃金の2分の1以内とする。ただし、当月の減給総額は当該給与計算期間の総支給額の10分の1以内に留める。(3) 出場停止

30日以内において出勤を停止し、その期間の給与は支給しない。(4) 懲戒解雇・諭旨退職

予告期間を置かず、即時解雇とする。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。ただし情状により説諭して退職届を提出させる場合がある(諭旨退職。なお、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合には、懲戒解雇とする)。

- (損害賠償)

-

第50条 在職中、又は退職扱いにおいて競行行為、情報漏えい、その他故意又は重大な過失によって会社に損害を与えた時は、処分の有無に関わらず会社に対してその損害を賠償しなければならない。 2 従業員が弊社に対して、故意に日報に事実と異なる記載をし、勤務実績よりも過剰に給与の請求した場合、直ちに刑事告発・告訴をするものとする。

第8章 福利厚生等

- (福利厚生)

-

第51条 会社は、労働者の福利厚生施設の利用及び行事への参加については、一般従業員と同様の取り扱いをする。

- (雇用保険等)

-

第52条 会社は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当する労働者については、必要な手続きをとる。

- (教育訓練の実施)

-

第53条 会社は、労働者に実施する教育訓練で当該従業員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについては、職務内容が同一の労働者に対しても一般従業員と同様に実施する。 2 会社は、前項に基づき、労働者の職務内容、成果、能力、経験等に応じ、1年以上の雇用契約の見込みのある労働者に対しては、1年に1回(概ね8時間)の教育訓練を実施する。1年を超えて引き続き雇用する労働者については、採用後3年間は、毎年1回以上の同様の教育訓練の機会の提供を行うものとする。なお、1年以上の雇用契約の見込みがない者については、少なくとも労働者として採用に際して入職時の訓練は提供するものとする。 3 前項その他会社が命じる教育訓練の受講時間は、労働時間として扱うものとする。

第9章 安全衛生及び災害補償

- (安全衛生の確保)

-

第54条 会社は、労働者の作業環境の改善を図り、安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。 2 労働者は、安全衛生に関する法令及び規則並びに会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

- (健康診断)

-

第55条 会社は、下記に該当する労働者に対して、1年に1回、定期健康診断を行う。 - (1)期間の定めのない契約により就業される者である事。なお、期間の定めのある契約により就業される者の場合は1年以上勤続されることが予定されている者、及び更新により1年以上勤続している者。(なお、労働安全衛生法第13条1項に従事する健康診断の対象となる者においては、6ヵ月以上就業されることが予定又は勤続している者。)

- (2)1週間の労働時間数が当該業務において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上である事。

2 労働者は前項の健康診断を受診しなければならない。 3 第1項の健康診断を希望しない労働者は、他の医師の診断を受け、その結果について証明書を会社に提出しなければならない。この場合の費用は労働者の自己負担とする。 4 会社は、会社が必要と認めた場合は労働者に対して、会社が指定する専門医又は産業医の診断を受けさせることがある。 5 労働者は前項の専門医又は産業医の診断を受け、その指示に従わなければならない。 6 第1項において労働時間数が4分の3未満の者又は1年以上雇用する見込みがない者には健康診断を省略することがある。

- (ストレスチェック制度)

-

第56条 会社は、ストレスチェックの結果に基づく医師の面談指導の実施後、労働者について、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置が必要との医師の意見が出された場合には、あらかじめ労働者の意見を聴いたうえで、具体的な措置を決定するものとする。ただし、就業する場所において当該措置を講ずることが困難な場合、その他就業を継続しつつ当該措置を実施することが困難な場合には、労働者に無給の私傷病欠勤を命じることがある。 2 前項で私傷病欠勤していた労働者が復職を希望する場合、又は会社が必要と認めた場合、労働者は、特別な措置を講ずる必要なく就業可能と明記された医師の診断書を会社に提出するものとする。 3 前項の医師の診断書が会社に提出された場合に、会社は診断書を提出した医師との面談を求め、また、会社の指定する医師の診断を受けるよう命じることができるものとし、労働者はこれに応ずるものとする。

- (安全衛生教育)

-

第57条 労働者に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、その従事する業務に必要な措置を命ずることがある。

- (災害補償)

-

第58条 労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。

第10章 一般従業員への転換

- (一般従業員への転換)

-

第59条 1年以上勤続し、一般従業員への転換を希望する労働者については、次の要件を満たす場合、社員として採用し、労働契約を締結するものとする。 - (1)1日8時間、1週40時間の勤務ができること

- (2)所属長の推薦があること

- (3)面接試験に合格したこと

2 前項の場合において、会社は当該労働者に対して必要な教育訓練を行う。 3 年次有給休暇の付与日数の算定において、労働者としての勤続年数を通算する。

第11章 無期労働契約への転換

- (無期労働契約への転換)

-

第60条 有期契約従業員のうち、通算契約期間が5年を超える者は、会社に申し込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。 2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6ヵ月以上ある場合については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。 3 この規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。

第12章 表彰

- (表彰)

-

第61条 会社は、労働者が次のいずれかに該当する場合は、表彰することがある。 - (1)業務上有益な創意工夫、改善を行い、事業の運営に貢献したとき

- (2)永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき

- (3)事故、災害等を未然に防ぎ、又は異常に対し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき

- (4)社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき

- (5)前各号に準ずる善行又は功労があったとき

| 附則 | |

|---|---|

| 1 | この規則は、令和3年4月1日から施行する。 |

![人材サービスにおいてのお問い合わせ|0120-963-823平日9:00〜20:00[土日祝日除く]](https://www.h-4.jp/wp_h47e2/wp-content/themes/h4/images/common/footer_btn_tel.png)